アメリカという名前のバンドの1枚目

今晩は、ロンドンVixenです。

今回はアメリカのファースト・アルバム『アメリカ(America)』でいきたいと思います。

アメリカ、と言っても若い方はご存知ないかもしれません。

70年代初頭に主に活動したトリオで、メンバーはデューイ・バネル、ジェフ・ベックリー、ダン・ピーク。

ジャンルはフォーク寄りのフォーク・ロックで、アコギ2台+ベース+ドラムあるいはパーカッションというのが典型的な構成で、ハーモニーの美しさが特徴です。

このファースト・アルバム『アメリカ』は1971年の作。

曲調からしてアメリカ西海岸のグループと思っていたのですが、アルバムの裏表紙がどう見てもロンドンのキュー・ガーデンの温室にしか見えない。随分と似た場所が米国にもあるんだなーと思って今回ウィキペディアを見たら、メンバーはロンドンにあるアメリカン・スクールの同級生と書かかれていて妙に納得しました。

『アメリカ』は12曲による構成でどの曲も美しいのですが、特に好きな曲をピックアップしてみます。

「川のほとりで(Riverside)」

小気味のいい6弦のアコースティック・ギターのストロークに、12弦のアコギがかぶさっていき、アコギによるリードギターのソロ。

ドラムは入れずパーカッションとギター、ベースでリズムを刻みます。

そして見事なハーモニー。

「You stay on your side and I’ll stay on mine

You take what you want and I’ll take the sunshine」

(君は君の思うようにすればいい。俺は俺のやり方でやる)

と清々しいまでのアイデンティティの表現。 曲調はあくまでも爽やかです。

「サンドマン(Sandman)」

外は霧が濃いね。飛行機は全部着陸している。

室内は火が焚かれている?じゃその側に行こう。

不思議だよね。僕は向こうにいて、君はここにいた。

ビールを飲む暇さえなかったよね。

君はサンドマンと呼ばれる男から逃げていたし。

サンドマンとは子供の目に砂をかけて眠らせるという妖魔ですが、そんな仇名が付いている男などロクな人間ではなさそうです。

Am-F-Emというコード展開で前曲と違って暗いけど印象に残る曲。

デューイのヴォーカルの後のハーモニーはやはり綺麗に決まっています。

ベース・ラインとエレキのソロが好きな曲です。

「名前のない馬(Horse with No Name)」

ヒットした曲で日本でもよく知られていると思います。

名前のない馬を駆って砂漠を旅して行く。

はじめに蝿のうなり音。

2日目には皮膚が赤くなり、

3日目には水の枯れた川を通り過ぎる。

9日目には砂漠が海に姿を変えたので馬を解放した。

植物、鉱物、鳥たち。

海は砂漠で地下に生命が満ち溢れている。

表面だけ見ると全く気がつかないが。

歌詞を見ると人生と精神の変化を歌っているように思われます。

主人公が街のしがらみを離れて色々なものに気づいていく様子。

時代背景は体制から解放され「自由」や「アイデンティティ」を求めて行くヒッピー文化の時代です。この曲もそんな精神的な解放を感じさせます。

もちろん当時のことですから、馬=ドラッグによる自己解放のことを表現したのかもしれません。

この砂漠のイメージはサハラやゴビではなく、アメリカ西部の砂漠のイメージで、確かにメンバーの一人はアリゾナやニューメキシコで幼少期を過ごしたらしいのですが、直接のイメージになったのは何とサルバドール・ダリの絵に出てくる砂漠とエッシャーの絵の馬らしい。

ネットが普及すると当時知らなかったことが色々出てきますよね。

12弦ギターとヴォーカルで始まり、すぐベース、パーカッション、ドラムが入り、馬のギャロップを思わせるリズムが曲全体を貫く。パーカッションの心地よいこと。

人によっては曲調もヴォーカルも単調(昔友人からはお経のようだと言われた)と思うらしいけど、砂漠を彩っていく景色が目にイメージとして浮かぶかなり好きな曲です。

「僕には君が必要(I Need You)」

花が水を必要なように。冬が春を必要とするように。

私はあなたを必要とする。

ハーモニーが本当に美しい小品です

どこかビートルズの曲にありそうですが、途中まで「サムシング」に似ているのではないでしょうか。

「ドンキー・ジョー(Donkey Jaw)」

ベトナム戦争時代を反映したプロテスト・ソングです。

まず絡み合うアコギのアルペジオの流麗さに圧倒され、そこにさらにベースとパーカション(この曲の題名になった「ロバのあご骨」で正式名はヴィアブラ・スラップ(Vibra Slap))が加わってインストゥルメンタルとしても聞き応えのある曲です。

が、ヴォーカルが始まるとその歌詞の激しさにゾクリとします。

サタン(悪魔)よ、私たちの国を魅了するな。

子供達の命が失われないと分かってくれないのか。

激しく訴える前半に比して、転調した後には哀願するように「Does it take the children to make you understand」が繰り返されます。

時代が変わった今でも心に刺さる曲です。

終わりに

ジャケットの写真にあるように当時のメンバーが若い。

ギターが好きな3人の男の子が集まって「ここ、このコードでいい?」とか話しながら曲作りしているような雰囲気が伝わってきて初々しさが好ましい。

アメリカはこのあと「マスクラット・ラヴ」や「金色の髪の少女(Sister Golden Hair)」などのヒットがありますが、やはりこの1枚目が一番良いように思います。

何だかんだでメチャ楽しくノリにのった「YES」の結成50周年記念ライヴ

今晩は、ロンドンVixenです。

一昨日になりますが、イエスの50周年記念ライブに行って来ました。

何だかんだでこれまでタイミングが合わず、Yesの公演に行くのは初めてなのですが、会場に着くまで今ひとつ気乗りがしなかったんですよね。

名ベーシストのクリス・スクワイアが逝去し、ジョン・アンダーソンはリック・ウェイクマンやトレヴァー・ラビンと別バンドでやっているし、黄金期のメンバーはスティーヴ・ハウとアラン・ホワイトぐらい、と。

会場は家から車で40分かかるサンノゼで、ちょっと面倒かもという気分を押して出かけました。

着いてまず会場の小ささにびっくり。

収容人数せいぜい3−400人くらいでしょうか?

その辺のブロガーさんの講演だってもっと集まるんじゃないですか。

会場ではこの次にやるアリス・クーパーやピート・セトラの宣伝をやっていましたが、そりゃ蛇使いのおじさんやシカゴのお一人ならまだ分かりますが、超大物バンドのイエスがなぜ?

さてイエス・ソングスのオープニングと同じストラヴィンスキーの「火の鳥」に続いていきなり「危機(Close to the Edge)」。

特徴的なイントロが始まった時はさすがに鳥肌が立ちました。

やはり「危機」は名曲中の名曲。生きて生演奏を見られると思わなかった‥。

スティーヴ・ハウ、風貌はすっかり変わったものののギターの腕は少しも衰えていません。ムード・フォア・ア・デイはできればナイロン弦でお願いしたかったですが。

ジョン・デイヴィソン(アンダーソンと同じくh抜きのJon) はアンダーソンとは声質が違うけど高音の伸びが美しいヴォーカリスト。歌い始めてからの印象が良い意味でスチル写真と全然違う。

ビリー・シャーウッドのベースはスペクター。クリスのリッケンバッカーのゴリゴリ音とは違うが、意外にずっしりした音でイエスの音楽に合っている。

ジェフ・ダウンズはアルバム「ドラマ」から入ったキーボードで個人的に馴染みがなかった人。ウェイクマン時代の音もよく再現しているという印象。

アラン・ホワイト。ドラマーは重労働なのでしょう、時々あるように若いサポート・ドラマーが入っていましたが、まだまだお元気でほとんどの曲を立派にこなしていました。

改めて聞くとイエスの曲は各楽器がごちゃついている。この絶妙に計算されたごちゃつきが何とも好き。ごちゃごちゃした中にスーッと透明なヴォーカルが入って行くのが、沼に咲いたハスの花のように見事に調和しているという印象です。

今回は50周年記念ということで、3枚目から「The Ladder」あたりまで網羅していたようですが、「リレイヤー」で離れてしまった自分は知らない曲もかなりあって、再度イエスを一枚一枚聴いてみようという気になりました。

ただ、ね。

やっぱりマントを翻しながらリッケンバッカーのベースを弾く長身のベーシスト、流れるような金髪を揺すって華麗なソロを弾くキーボードプレイヤー、インド風のシャツを着てかすれたような透明なような不思議な声を出す小柄なヴォーカル、めちゃ技巧のある鋭角的な風貌のギタリストが見たかったんですよ、本当は。

それはそれとして、コンサートはめちゃくちゃノリました。

のれる曲にも関わらず「さあ皆さんも一緒に」みたいなヴォーカルの手拍子を無視してクラシック・コンサートに来ているように静聴しているご老人夫妻が多かったのですが、一方私は後半やアンコールなどは通路で勝手に踊っていました。(他にも何人かいたので幸い悪目立ちはしていません)

イエスの生演奏で踊れるとは、何という不思議、そして至福。

コンサートのもう一つのお楽しみ、お土産ももちろん買いました。

50周年記念本で、表紙に現在のメンバー全員とスペシャルゲストでアンコールで2曲弾いてくれたトニー・ケイの自筆サインが金銀で入っているバージョンです。

カッコいいでしょ!

ロキシー・ミュージックの「カントリー・ライフ」フェリー節が炸裂

今晩は、ロンドンVixenです。

今回はロキシー・ミュージックです。

初めてロキシーを聞いたのは3枚目の「ストランデッド」の「マザー・オブ・パール(Mother of Pearl)」でしたが、ブライアン・フェリーの巧みなヴォーカルに圧倒されました。

ジェスロ・タルのイアン・アンダーソンもそうですが、独特のイントネーションでモノローグを延々やっていて全然飽きさせないという、まるで西洋版浪曲師のような技巧。

ウィキペディアにある逸話では、キング・クリムゾンでヴォーカルを探していた時に応募してきたのが何とブライアン・フェリーとボズ・バレルだったとか。結果的にはボズが採用されフェリーは落選したものの、彼のセンスを買ったロバート・フリップ達が所属事務所のEGレコードに紹介した、とあります。

ロキシーの1枚目はクリムゾンの詩人ピート・シンフィールドがプロデュース、のちにはジョン・ウェットンがロキシーに参加、イーノとロバート・フリップがコラボ、とロキシーとクリムゾン、なかなか縁がありますね。

『カントリー・ライフ』(1974) は『ストランデッド』に続く4枚目。

アメリカでは袋に入れて売られ、カナダでは背後にの木だけになってしまったというジャケット写真の品のなさはご容赦ください。

ブライアン・フェリー以外のメンバーは、フィル・マンザネラ(g)、アンディ・マッケイ(オーボエ・サックス)、ポール・トンプソン(d)、ジョン・ガスタフソン(b)。前作からイーノの後任を務めているシンセサイザー、キーボードのエディ・ジョブソン。

ザ・スリル・オブ・イット・オール(The Thrill of It All)

一曲目はめちゃくちゃパワフルな曲ですが、曲調がどこかストーンズっぽい。

というか、これをスローテンポで引きずるように演ったらもろ「Dancing with Mr. D」。

ガリガリ引っかかるようなギター、かなり好きです。

これに応えていくストリングスの使い方もいい。ジョブソンはヴァイオリン奏者でもあるので、シンセサイザーで出しているストリングスにヴァイオリンを重ねているのでしょう。

もちろんフェリーもここぞとコブシを効かせています。

Roxy Music - The Thrill Of It All

スリー・アンド・ナイン(Three and Nine)

かなり好きな曲です。

ピポピポ〜とキーボードのイントロがキャラバンみたいで、シンクレアが歌い出しても違和感ありません。軽妙ででオシャレな曲で途中のサックスのソロも光っています。

このアルバムの曲の歌詞は恋愛がらみの抽象的なものが多いのですが、この曲はその中でも数字遊びのようで訳がわかりません。

オール・アイ・ウォント・イズ・ユー(All I want is You)

バーズの「マイ・バック・ページズ」を思わせるイントロで来るかと思ったら、一転して耳に馴染みやすいノリノリのポップス。

フェリー節、全開です。中盤から後半のマンザネラのギター・ソロがすごくいい。

フェリーのボーカルに呼応するように入っていてめちゃくちゃカッコいいです。

TOPPOP: Roxy Music - All I Want Is You

アウト・オブ・ザ・ブルー(Out of the Blue)

ロキシーらしい曲調のこの曲は、ギター、ピアノ、ベースが冴えています。

ギターも歌いまくっているし、ピアノとユニゾンで攻めているベースラインの小気味のいいこと!

イフ・イット・テイクス・オール・ナイト(If It Takes All Night)

アンニュイな気分の彼女を慰めたいのは山々だけど、彼も自分自身のことで手一杯。

彼女が求めている言葉”I love you”を言える心境じゃない。音楽を愛人にしたらマダム・クロードぐらいには癒してくれるし。さあ、もっと酒だ。酒を飲んでうさを忘れるぞ!

となぜか唐突にパリ娼館のマダム・クロードが登場します。

これは自分が落ち込んでいる時には会いたくないタイプの男ですね。

こういうブルースをロキシーが演るとやたらと明るく楽しい。

後ノリのシャッフルが気持ちよく、ホンキー・トンク・ピアノがいい感じです。

ファズがかかったサックスがハーモニカのように聞こえておもしろい。

ビター・スィート(Bitter Sweet)

自分的にはこのアルバムでもっとも好きな曲です。

この上なく美しいベースの高音とピアノのイントロ。

曲全体を通してベースとピアノが実に見事に使われています。

失恋の歌らしく感傷的な甘いメロディーにしっくりはまるフェリーの歌い方。

途中にそれを打ち破るように荒々しい、象の行進のようなマーチが2回入り、二度目はドイツ語の歌詞で歌われる。前後にくる甘いメロディとの対比が絶妙。

終盤近くサックスの音色も本当に綺麗です。

下記の映像は吸血鬼の映画にフェリーの画像が貼られています。

聖なる三枚の絵 (Triptych)

ヨーロッパの宗教画などでよく見る三面鏡のように3枚セットになっている絵画、あれがトリプティックですね。

キリストの磔刑と復活を歌った歌詞、あるいはそれを使った比喩なのかは分かりませんがロキシーにしては異色の作品です。

チェンバロが奏でるメロディにのせたヴォーカルとコーラスは、中世の賛美歌のようでもあり、どこかの国歌のようでもあります。

カサノヴァ(Casanova )

引きずるような重たいファンク・ロック。

色んな方向から次から次へと入って来るファズの効いたギターの音色の百花繚乱。

それに絡んでいくベースのカッコいいこと。

フェリー節も余すところなく発揮されています。

カーサーノヴァ!と耳についてクセになりそう。

クラブというか昔のスピークイージーみたいな場所でこんな曲を聴けたら最高です。

リアリー・グッド・タイム(Really Good Time)

ピアノをバックに誰かに語りかける形で淡々と歌っていますが、平坦な曲が退屈でないのは歌唱力の賜物でしょう。

イントロのサックスの哀愁。

途中のストリングスの合間に小さく入っているキーボードの美しさ。

ベースの動きもセンスの良さを感じさせます。

プレイリー・ローズ(Prairie Rose)

アメリカのカントリーを意識しているような曲。元気になれる曲です。

サックス、ギターのソロともにいいですが、ベースの動きを追ってほしい曲です。

まとめとおまけ

『ストランデッド』とこの『カントリーライフ』、いずれもブライアン・フェリーの個性が際立っています。

イーノがいた頃は、半分イーノ持ってかれていたような感がありましたが、ここに来てブランフェリーのバンドという位置付けが確固たるものになっています。

あららめて聞くとかなりクセの強いヴォーカルで、好き嫌いが分かれるかもしれませんね。

おまけの画像は若き日のブライアン・フェリーと、当時世界的な大旋風を巻き起こした小枝のようなモデル、ツイッギーが高校生に扮したデュエットです。

トラボルタとオリビア・ニュートンジョンの英国版という趣きがあります。

TWIGGY and BRYAN FERRY perform WHAT A WONDERFUL WORLD (1974)

ピンク・フロイドの映画音楽「モア」

今晩は。LondonVixenです。

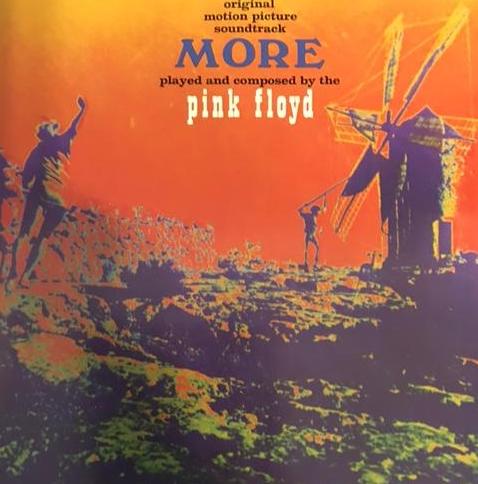

さて「夜明けのパイパー」、「神秘」ときた進んで来たピンク・フロイドですが、今回はサウンドトラックの「モア」です。

映画「モア」はバルベ・シュローダー監督の1969年のデビュー作。

ヒッチハイクでパリにやって来たドイツ人学生のステファンは、知り合ったばかりの友人に連れられて行ったパーティで魅惑的なアメリカ人女性エステルに惹かれる。

彼女はドラッグ常習者だった。

エステルの後を追ってイビザ島に渡ったステファンは、そこで彼女が島の有力者で麻薬組織の親玉ウルフの愛人であることを知る。

二人だけの生活を求めて、ステファンはエステルを連れて島の反対側に逃避行をする。

青い海、島の白い建物を背景に繰り広げられる麻薬とセックス三昧の日々。

粗野だが純朴な青年ステファンはエステルの影響で筋金入りのジャンキーと変貌していく。

そんな刹那的な毎日が永遠に続くはずもなく、物語はやがて破滅的な終局へと走り始める。

イビザの美しい島と海をバックに全体に流れるのは気だるさ、物憂さ、頽廃、救いのない空虚感です。

60−70年代のイビザ島はヒッピーやジャンキーの溜まり場だったのでしょう。

シュローダー監督は俳優達に本物のLSD、マリファナ、ヘロインを使わせてドラッグのシーンを撮ったらしい。今から考えると信じられない話ですが。

CD「モア」のジャケットは、いきなり現れる風車に向かって、ステファンがドラッグがもたらす昂揚感とともにドン・キホーテよろしく立ち向かって行くシーンです。

アルバムの曲順は映画のシーン順ではありませんが、ここでは映画のシーンごとに聴いて行くことにしましょう。

長文になりますので飛ばしていただいて全然構いません(笑)

ヒッチハイクでパリへ〜モアの主題(Main Theme)

冒頭のステファンがヒッチハイクで拾ってくれる車を待つシーンで流れるのがこのインストゥルメンタル曲「モアの主題」。

この映画の不穏な先行きを暗示するかのように、ファズを効かせた暗いオルガンが背景を塗りつぶす。ベースとドラムは「神秘」に似たフレーズを繰り返し、上に乗ってくるスライド・ギター、オルガンも不安をかきたてるようなコード進行。

初期のフロイドらしいサイケな音ながら、バッド・トリップしそうな居心地の悪さをあえて出すことに成功しています。結構好きな曲です。

さて拾ってくれた車に嬉々として乗り込んだ主人公はパリに向かいます。それが破滅への第一歩とは夢にも思わずに。

パリで知り合った悪友のチャーリーとパーティへ。

パーティ会場で流れているのは「ナイルの歌(The Nile Song)」。

フロイドにしては珍しいヘヴィー・ロックです。ロジャー・ウォーターズが作詞作曲、デイヴ・ギルモアがつぶれた声で歌っています。後半のギターソロがいい。

このパーティでステファンは不思議な魅力を秘めた金髪女性エステルと出会います。

ファム・ファタル、魔性の女エステルの登場です。

以前から彼女を知っているらしいチャーリーは暗に彼の気をそらそうとしますが、ステファンはお構いなしにエステルに魅せられていきます。

奔放な女と初めてのマリファナ〜シンバリン

エステルのバッグからチャーリーがくすねた金を返す口実でステファンはエステルのアパルトマンを訪ねます。

エステルがステファンの目の前で全裸になって着替えをしている時にレコードから流れる曲は「シンバリン(Cymbaline)」。

カラスが空から迫って来ても隠れる場所もない。傍には羽の破れた蝶が落ちている、という歌詞はロジャー・ウォータースによれば悪夢を歌ったものとのこと。

アコギとボンゴで始まりギルモアのヴォーカルが淡々と進んでいきます。メランコリックな曲調はピンク・フロイドらしい。後半に入るファルフィッサ・オルガンが印象的です。

ここで当然のように男女関係になる二人。ステファンはエステルに勧められて初めてマリファナを吸いますが、派手にむせてしまい彼女に笑われます。

イビザ島での再会と逃避行〜パーティの情景(Party Sequence)

エステルを追ってイビザ島にやって来たステファン。

ホテルにいるはずの彼女は2日前から行方をくらましている。街中を探し回る彼はカフェの相席の相手から、エステルはナチスの残党で島で実業家になっているドクター・ウルフの愛人であると聞かされます。

イライラのピークに達した彼はようやく出会ったエステルに「一体どこにいた!」と怒鳴りつける。

たった一回事があっただけでもう「自分の女」扱いになっているあたり、恋愛慣れしていないステファンの単純さが表れています。

そこは相手を手玉にとることに長けているエステル。あっという間にステファンの機嫌を直させてその夜のパーティに誘います。

その夜。篝火の周りに集う人々。

島のミュージシャン達が演奏する設定になっている音楽は、ニック・メイソン作の「パーティの情景(Party Sequence)」という曲。ニックが演奏するボンゴのリズムに当時の妻リンディ・メイソンが奏でるペニー・ウィッスル(リコーダーに似た金属の笛)が’エキゾチックな雰囲気を醸し出しています。

「あなたが好き。でもあなたをトラブルに巻き込みたくない」と煮え切らないエステルに、ステファンは真夜中に街を出て島の反対側の一軒家に行こう、二人きりで暮らそう、と説得します。

夜中の3時、ウルフの机の引き出しから盗んだ現金とヘロインの小包をバッグに隠し、エステルはステファンが運転する車で街を出ます。

島の一軒家の生活〜グリーン・イズ・ザ・カラー

圧倒的に美しい海と白い家を背景にステファンとエステルの生活が始まりました。

二人は全裸で日光浴をしたり、泳いだり、釣った魚を炙ったり、屋外で愛し合ったり。

二人にとって幸せの絶頂と言えるこのシーンで流れるのは「グリーン・イズ・ザ・カラー(Green Is the Colour」。

青の天蓋と白い太陽の光。

彼女のような人にふさわしいのは緑色。

素早く動く瞳が本心を隠せない。

希望に満ちた者と呪われた者を結ぶ絆は緑の羨望。

希望というより渇望に満ちたステファンと呪われし者エステルでしょうか。

ウォータース作の気だるくメローな曲です。

アコギとピアノ、パーカッション、さらにここでもリンディ・メイソンのペニー・ウィッスルが入っています。ベースの高音が美しい。

やるせない歌詞を歌うギルモアのヴォーカルは限りなく優しく繊細です。

ヘロイン常習者への道〜サイラス・マイナー

二人のところにある日エステルの友人キャシーが遊びにきます。

彼女はエステルとレスビアンのような関係ですが、エステルはステファンに「キャシーは今落ち込んでいるから一緒に寝てあげて」と唆します。落ち込んでるというのは嘘。

ステファンとキャシーの様子を陰から微笑みながら見ているエステル。フリーセックスが時代の性意識だったとはいえ気味の悪い女です。

エステルとキャシーの会話で「馬(Horse)」という言葉を聞いたステファンは、それがヘロインを意味する隠語であることを知リます。

キャシーが帰ってからエステルのヘロイン常習が再発。

初めは怒って取り上げようとしたステファンも、エステルの巧みな誘惑に屈し試してみることに。

「なんでそんなに堅物なの?」

「時々やるぐらい全く害がないのに」

そして決め手は「怖い?」と。

ステファンのような若い男にとって「そうだ、怖い」などというのはプライドが許さないことは十分承知の上だから怖い女です。

まるで禁断の実をアダムに食べさせた旧約聖書のイヴのように。

一度ヘロインの注射を試したステファンはそれで終わるわけもなく、二度、三度と繰り返すうちに紛れもないジャンキーへと変貌していきます。

呆けたように身を投げ出しマリファナを吸うステファンの「時間という概念がなくなった」という独白。

ここでバックに流れるのは「サイラス・マイナー(Cirrus Minor)」。

鳥の鳴き声のサウンド・エフェクト、アコースティック・ギター、「夢に消えるジュリア」を思わせるギルモアの囁くような歌声。特筆すべきなのはリック・ライトのファルフィッサ・オルガンで、もの哀しくも荘厳な音色を響かせています。

個人的にはこのアルバムで一番好きな曲です。

小川のそばの教会の庭。草の上や墓地の間を笑いながら駆け抜けていく。

黄色い小鳥は歌い笑いながら飛び去っていく。

川に浸るしだれ柳は川の娘たちに手招きをする。広がる波紋と揺れる葦。

歌詞は英国らしい田舎の風景ですが、現実の描写というよりも幻想的で、映画ではドラッグのもたらす幻覚症状のように使われています。

街に戻る〜モア・ブルース、クライング・ソング

ふとした気のゆるみか、地元の市場に買い物に出たエステルがウルフの手下によってウルフの元に連れ戻されます。

ステファンも結局盗んだ金とヘロインを返すためウルフが経営するバーでバーテン兼ヘロイン売人のような仕事をさせられることに。

「モアのブルース(More Blues)」が流れるのはバーのシーンです。

この曲のギルモアのギターとウォータースのベースは、全然ピンク・フロイドらしくないのですがかなり好きです。残念ながら映画では数秒しか流れません。

イビザ島に来た頃は平凡な大学生だったステファン。今やモッズルックに身を包み、菓子でも売るような気軽さでヘロインを手渡す売人に変身しています。

二人は同じデュプレックス(メゾネット)に暮らしていますが、ここの色彩鮮やかなガラスの照明がすごく綺麗。

街に戻ってから二人はヘロインから遠ざかる努力をし始め、代替のLSDに手を出したり、丘の上で結跏趺坐を組んでオーム(聖音)と唱えたりしています。

しかし相手を束縛したいステファンと自由を求めるエステルとの溝が深まり、しばしば諍いをするようになってきます。

そんなシーンの一つのバックになっているのが「クライング・ソング(Crying Song)」。

リック・ライトによるヴィブラフォンが美しい曲です。ベース・ライン、

後半のスライド・ギターのソロも好きです。

最終章〜「感動のテーマ(Dramatic Theme)」

部屋に戻らないエステルをジリジリして待つステファンは、またもヘロインに手を出してしまいます。

ここの音楽は「感動のテーマ」。

感動の(Dramatic)というほどドラマチックな曲ではありませんが、「モアの主題」に似たベースがここでもかっこいい。ギターは二重録音で絡み合い美しく決まっています。

ステファンを心配したパリの友人チャーリーが迎えに来ます。

「あの女は二人の男を破滅に追いやった。3人目になりたいのか?」

悪いことは言わない、すぐに離れて自分と一緒にパリに戻ろう、というチャーリーの言葉もまだエステルへの未練を断つことができないステファンには響きません。

やがて帰って来たエステルは禁断症状を訴え、最終的にウルフの屋敷に戻ります。

チャーリーの制止を振り払い、エステルを求めて街に出て行ったステファンは‥‥。

最後に

大昔に深夜放送で見た記憶があるのですが、こういう話だったっけと改めて記憶のあやふやさを改めて認識しました。

各曲が流れている場所を確認するために全編を3回以上見てしまったため、やや食傷気味。

まず主人公の二人が全く共感できない。

直情型で相手を束縛したがり、すぐ手を上げるわりには終始女のペースに乗せられ破滅していく愚かなステファン。

エステルの方は時には男を滅ぼす魔女のようでもあり、自分自身も苦しんでいる意志薄弱な女のようでもあるけど、女性から見てまず友人にはなりたくないイヤな女に違いありません。

このアルバムはピンク・フロイドの作品の中では評価は低いようですが、「モアのテーマ」、「シンバリン」、「サイラス・マイナー」などいい曲も少なくなく、フロイドの幾つかの側面を見せてくれる面白いアルバムだと思います。

ジャケ買いのQuicksilver Messenger Serviceの「ホワット・アバウト・ミー」

クイックシルヴァー・メッセンジャー・サービス(QMS)というバンドについては、殆ど何も知りませんでした。

名前ぐらいは聞いたことがあるものの、どんな音楽をやっているのかも知らないまま、近所の中古書店のLPビニール盤コーナーで、このジャケットを見た瞬間、これは「買い」と判断しました。実際にはそのあとCDをオンラインで購入したのですが。

「あの時代」にしかあり得ないイラスト、デフォルメされたサンフランシスコの街並み。

私的にはトップ・キーボーディストの5傑には入るであろうニッキー・ホプキンスが参加しているとなれば、聴かないわけにはいきません。

もっともニッキーはこのアルバム収録中にQMSから離れたようで10曲中6曲のみの参加になっています。

QMSの音楽はサイケデリック・ロックと位置付けられ、知名度こそジェファーソン・エアプレーンやグレートフル・デッドに及ばないものの、当時のサンフランシスコ近辺のミュージック・シーンをもっとも端的に体現したバンド、とのこと。

当時の主要メンバーは創始メンバーのデイヴィッド・フライバーグ(b)、ゲイリー・ダンカン(g)、ジョン・シポリナ(g、percussion)、グレッグ・エルモア(d)、ジェシー・ファローの別名義で大半の曲の作詞作曲を手がけバンドの曲作りの中心であったディノ・ヴァレンティ(vo、g、percussion)。

ニッキー・ホプキンスは1969年のShady Love、1970年のJust for Loveとバンド5作目になるこの「What about Me」に参加し、彼がハワイでの収録中に抜けた後のキーボードはマーク・ナフタリンが担当しています。

ホワット・アバウト・ミー(What About Me)

第1曲目の表題作は、ヴェトナム戦争当時らしいプロテスト・ソングです。

あなたは水を汚染し、緑の木を伐り、子供達はあなたが与えた食物で病気になる。

私はあなたの工場で働き、あなたの学校で学び、刑務所に収容され、あなたの軍隊にも入った。

「あなたは私に何をしてくれるんだ(What you gonna do abut me?)」というリフレインの「You」はおそらく政府、ニクソン政権でしょう。

J. F. ケネディの就任演説に「国があなたに何をできるかではなく、あなたが国に対して何ができるかを考えてください。」という有名な一文がありますが、この歌詞はそれに対する皮肉な返礼のように思えます。

すっと入ってくるメロディが悪くないですが、録音のせいかハーモニーの部分が綺麗でないのが少々気になります。

ブラス隊も頑張っているし、所々に入っているギター、サックスのフレーズもいいけど、何といっても華を添えているのはフルートで、シリアスなプロテスト・ソングを可憐なフルートの音色のが彩っているのが不思議な調和をもたらしています。

What About Me?--Quicksilver Messanger Service

ウォント・キル・ミー(Won”t Kill Me)

4曲目。南部のブルースのようなギター・イントロからディキシーランド・ジャズのような展開。

ニッキー・ホプキンスのピアノが冴えています。

この手のラグタイム系にかけてはこの人のピアノは逸品です。

長い髪のレディ(Long Haired Lady)

5曲目。これも作詞作曲はジェシー・ファローことディーノ。

生粋のアメリカ人ですが、アメリカというより英国風のフォーク。

美しい曲です。

想像の中をかける幻想的なユニコーンだとか、長い髪の乙女(maiden)だとか、「暗く冷たい海辺に我は佇む。わが船はそなた(thee) への贈り物を積めり」などと古典的な詞の題材や言い回しも旋律もイギリス風。

Quicksilver Messenger Service - Long Haired Lady

スピンドリフター(Spindrifter)

7曲目はニッキー・ホプキンス作のインストゥルメンタル。

高音が葉にきらめく朝露のようにコロコロと美しいのに、低音が歪んで聞こえて気になります。

このアルバムのリマスター版が出ているのかは不明ですが、改善されているといいのですが。

オール・イン・マイ・マインド(All in My Mind)

耳に心地よいジャズ・ナンバーです。

ニッキーのピアノ・ソロもシポリナかダンカン(どちらか不明)のギターソロもいいですが、フライバーグのベースの動きが魅力的で、時にウッドベースのような音を出しています。

コンガとおそらくギロだと思われる打楽器が添えているボサノバ風のテイストも気持ちいい。

コール・オン・ミー(Call on Me)

最後の「コール・オン・ミー」はメロディアスなバラードの部分とファンキーな部分で構成されている曲。

ブラスもパーカッションも総力全開で迫力満点です。(というかミキサーさん、パーカッションの音がちょっと大きすぎ)

ベースもいいし、ワウファズ効かせたギター、ナフタリン氏のピアノもいい。

ファンキーなセクションはタワー・オブ・パワー!という印象です。

ディーノのヴォーカルはファンキーな曲に案外合っています。

スタジオのコーラスはメンバーがやっているようですが、ステージなら黒人女性3人のコーラス隊あたりが後ろでリズムを取りながら歌ってそうな感じです。

コーラスとブラスの録音がもう少しクリアならもっと良いのに…残念。

終わりに

偶然に見つけたアルバムでしたがニッキー・ホプキンスを別にしても結構楽しめます。

もちろんニッキーのピアノが同アルバムの魅力の一つであることは間違い無いですが。

前作のJust For Loveも聞いてみようかという気になってきました。

初期のジェフ・ベックが堪能できるヤードバーズの「ロジャー・ジ・エンジニア」

今晩は。ロンドンVixenです。

今回はヤードバーズ(The Yardbirds)の「Roger the Engineer (ロジャー・ジ・エンジニア)」(1966年)で、ジェフ・ベックが参加した最後のスタジオ・アルバムです。

ベック以外のメンバーは、キース・レルフ(v, ハーモニカ)、クリス・ドレヤ(rg, piano)、ポール・サムウェル・スミス(b)、ジム・マッカーティ(d、パーカッション)。

では12全曲中印象に残った曲を見て行きましょう。

ロスト・ウィメン(Lost Women)

1曲目はアップテンポのブルースで、耳に馴染んだメロディですがシングル・カットはされていないらしい。

インストゥルメンタルでドラムが刻むリズムにギターとオルガンのユニゾンが入ってきたと思ったら、オルガンではなくレルフのブルースハープ(ハーモニカの一種)らしい。かなり表現力のあるハーモニカです。

この曲のボコボコ音のベースが結構すごい。

オーヴァー・アンダー・ザ・サイドウェイズ・ダウン(Over Under the Sideways Down)

スコットランド民謡のバグパイプのような音色のギター・ソロで始まるブルース・ポップ。

チャック・ベリーの「ロック・アラウンド・ザ・クロック」にヒントを得たとWikiにありますが今ひとつピンときません。

この曲でジェフ・ベックはベースとリード・ギターを兼任しています。 ヴォーカルのメロディを追っていくギター、終盤のギター・ソロともに見事です。

いつも一人ぼっち(Nazz are Blue)

シャッフルの楽しい曲で、珍しいことにジェフ・ベックがリード・ヴォーカルで歌っています。中盤のギター・ソロは申し分なく美しい。

画像はCDより引用

恋の傷あと(Rack My Mind)

リズムと節回しがズンドコ節で、ドリフの面々が浮かんでしまう(笑)というネックがありますが、この曲の中盤と終盤のギター・ソロの華麗さは必聴です。

あまりに終盤のギターがカッコよすぎてもっと続いて欲しいと思っているうちに曲が終わってしまい残念なほどです。

ジェフズ・ブギー(Jeff's Boogie)

何と言ってもBeck's Boleroと並んでジェフ・ベック初期を代表する名曲の一つです。

スウィングの効いた楽しい曲で、チャック・ベリーのギター・ブギーをアレンジしたとのことですが、アドリブ部分も多いのではないでしょうか。

たたみかけるギターのテクの凄さもさることながら、多重録音でリードが絡んでいるような演出もにくい。

ところどころに「ピンポンパンポン(時刻をおしらせします)」とか「メーリさんのヒッ・ツッ・ジッ」みたいなフレーズが入っているのも一興。

このアルバムには他に「フェアウェル(Farewell)」や「空しい人生(I can't make your way)」のような英国らしい美しい曲や「さすらう心(Turn Into Earth)」のような地の底から響くような迫力のある曲も入っています。

忘れていけないのは、このアルバムのリマスターCDにはジェフ・ベックとジミー・ペイジがツイン・リードで入っていた時代の2曲が入っていることです。

「幻の10年(Happenings Ten Years Time Ago)」

「サイコ・デイジーズ(Psycho Daisies)」

「幻の10年」はギターはもちろんのこと、ベースの動きがやたらカッコいいのでクレジットを見たら当時セッション・ミュージシャンだったジョン・ポール・ジョーンズでした。

「サイコ・デイジーズ」は二人のリードの絡みが秀逸です。

ツイン・リードといえば、アントニオーニの映画「欲望(Blow Up)」でもベックとペイジがツインで出ていて、こちらもめちゃカッコいいです。

この映画でギターを壊すシーンを演じてから、ベックはステージでギターを壊すのが気に入ってしばしばステージ・パフォーマンスでやっていたらしい。(個人的にはピート・タウンゼントといいキース・エマーソンといい、パフォーマンスで楽器を壊すのは見苦しいので好きではありませんが、破壊が一つの表現だった時代なのかもしれません。)

ちなみにこの映画の中でジェフが壊しているのは、もともと出演予定だったスティーヴ・ハウ所有のギブソン(多分レプリカ)という話です。

Jeff Beck and Jimmy Page(The Yardbirds) 1967.mpg

蛇足

私的には現存するギタリストの最高峰と思うジェフ・ベックとロック界最強シンガーのポール・ロジャーズが7月にLAでコラボのコンサートを演ることになっています。いち早くチケットは取ったものの急な仕事が入ったらどうしよう、と今からハラハラドキドキです。

蛇足その2

この記事を見てくださっている方は100%ご存知ないと断言できますが、大昔ジェフ・ベックをモデルにした少女漫画を読んだ覚えがあります。野上けいというマンガ家さんの「星がひとつ」という作品で、貴族の娘を婚約者にしているクラプトン風の青年と孤独な成り上がりのジェフ・ベック激似の若者(笑)が何故かライバル関係にあるというストーリーです。ベック(らしき人)は寄せ集めのメンバーでバンドを作っているけれど到底叶わない。ところが最後に観客をあっと驚かせる曲目を演じてすさまじい喝采とともに勝者となる。その曲目も結構笑えるんですが。なんせ昔の少女漫画、他愛ないにも程がある筋書きですが、少女誌「りぼん」にジェフ・ベック激似の主人公が出てきたときには結構びっくりしました。

「シリアだよ」

今晩は。ロンドンVixenです。

今回は表題を無視して音楽と関係ない話です。

私はサンフランシスコの郊外にある専門商社で人事の仕事をしています。

人種も気質も雑多な人たちが働く小さな職場です。

「兵役に志願したので休暇を取りたい」

数日前に倉庫係のCが私のところにやって来てこう言いました。

腕に入れた刺青は迫力があるけれど、仕事熱心な上に気さくでフレンドリー、直属上司の評価も高い20代半ばの若者です。

会社のパーティーで音楽の話になり、高校時代にドラムを叩いていたCはザ・フーのキース・ムーンが好きらしく話が盛り上がり、世代の違う私とも気軽に話をするようになっていました。

米国では入隊を奨励するために、兵役休暇という形で5年以内であれば企業が除隊した人を同じ職務で受け入れなければならないという法律があります。

3年間今の職場を離れて兵役に就く、と彼は言うのです。

たまたま同じ部屋にいた経理担当者が「海軍、空軍?」と聞くと「陸軍(Army)」との返事。

そういえばCの前職は武器所持を許されている警護員だったというのを思い出しました。武器を手にすることに違和感はないのかもしれません。

来週には最終の身体検査を終えて外国に赴く、と言います。

何の気なしに「外国ってどこ?」と問いました。

「シリアだよ」

返答は軽やかな、まるで「これからスタバでコーヒー買ってくるよ」とでもいうような口調でした。

唖然としたまま私は、同じ状況にいたら多くの日本人が示すであろう反応を示していました。

「何でまたシリア?」と。

なぜそんな危険な地域に行く仕事を志願したのか、という意味です。多少とも咎めるような口調になっていたかもしれません。

Cは私が発した言葉をを誤解したようでした。

「場所は選べないから」とちょっと困ったような顔。

釈然としないまま邪魔が入り会話は中断されました。

身を危険にさらすような兵士になぜ志願したのか、と直截に疑問をぶつけていたら彼は何と応えたのでしょう。

アメリカ国民としての使命感と自負?

刺激?

それとも後で誰かが憶測で言っていたように金銭的な報酬が魅力的なのか?

命の保証がない任務に志願する動機というのを想像するのは容易くありません。

いやシリアの中でも最危険地域ではないのかもしれません。

しかし戦闘地域です。地上部隊です。

テロに遭遇する可能性も化学兵器に見舞われる可能性も、ここサンフランシスコ郊外の産業地区よりも遥かに大きいと思われます。

恐怖は全く感じないのでしょうか。

親や兄弟、友達は良かったね、と祝福したのでしょうか?

アメリカ人にとって兵役経験者は少なくとも表向きはリスペクトの対象になっています。

なぜ志願するのか?という問いは愚問に聞こえるかもしれません。

随分前ですが、ベトナム戦争時代に若者だった世代の人と話す機会がありました。

その人いわく、「友人の多くは兵役を免れるためならあらゆる手を使った。狭い部屋で数日間タバコを大量に吸って身体検査で咳き込んで見せた奴もいる」

本当かフィクションかは分からないけれど。

当時すでに泥沼化していたベトナムと、シリアでは状況も違うでしょう。

徴兵と志願ではモチベーションも全く違うでしょう。

しかし自分の命よりも大事な大義を信じることができる人間が今の世の中にいるとしたら私にとってはかなりの驚きです。

今の日本では自衛のための戦闘を是とする声が多く聞かれます。

足枷になっている憲法9条は改憲すべしという意見がすでに多数派かもしれない。

それについてここで是非をいうつもりはありません。

ただ、ニュース記事の中の数字に過ぎなかった戦闘員がある日、肉体と声を持つ生身の人間、自分の身内や知人になるかもしれない。

そんな時、自衛隊員でもなく自ら志願して「来週、戦争に行ってきます」という若者が日本にどれだけいるのでしょう。

Cが見せてくれた入隊許可にはお決まりのように「おめでとう!(Congratulations!)」の文字が大きく踊っていました。

Cを乗せた兵士輸送機が中東の上空に入る時、意気高揚に胸が高鳴るのか、あるいは初めて恐怖が現実になるのか、私には知るすべもありません。

ただ彼が無傷で3年の兵役を終え、倉庫の仕事に戻る日を待つのみです。